如何促进“中间群体”增收

2018-10-06 21:45:37

TAG:

推荐阅读

-

熬夜看球面瘫患者增加 专家提醒节制吹空调

熬夜看球面瘫患者增加 专家提醒节制吹空调欧洲杯鏖战正酣。记者从多家医院了解到,因为熬夜看球导致身体不适...[详细]

-

北大教授就三聚氰胺无害言论致歉 称未收报酬

北大教授就三聚氰胺无害言论致歉 称未收报酬上周在贵州茅台新闻发布会上发表三聚氰胺、塑化剂无害言论的北大...[详细]

-

朱莉携新欢出游 布拉德·皮特发短信给前妻安妮斯顿修复关系

朱莉携新欢出游 布拉德·皮特发短信给前妻安妮斯顿修复关系据报导,好莱坞明星夫妻,安吉丽娜·朱莉与布拉德·...[详细]

-

岁月深处,花静开 -美文故事-散文日志随笔

岁月深处,花静开 -美文故事-散文日志随笔杨易初/文 可能是到了容易失眠的年龄,会因为一件很小的事儿,就导致...[详细]

图文聚焦

-

-

三生制药与百利天恒达成战略合作,共同推进707和BL-B01D1联用研究

沈阳2025年2月14日 /美通社/ --三生制药宣布,与

-

伊基奥仑赛注射液成功实现跨境供药,并成为中国香港卫生署首个正式受理新药上市许可申请的国产C...

南京、上海和美国圣荷西2025年2月

-

三生国健入选2024年国家级绿色工厂名单

上海2025年2月14日 /美通社/ -- 近日,工业和信息

-

乐成集团冬日冰雪"家"年华圆满收官,银发主题乐园吸引百余家庭共享欢乐

北京2025年2月15日 /美通社/ -- 近日,不少家庭新

-

安联世合连续第二年荣膺"中国年度优选雇主"称号

北京2025年2月17日 /美通社/ -- 近日

-

信达生物IBI363 (PD-1/IL-2α-bias双特异性抗体融合蛋白) 再获美国FD...

旧金山和中国苏州2025年2月17日 /美通社/ -- 信达

-

-

-

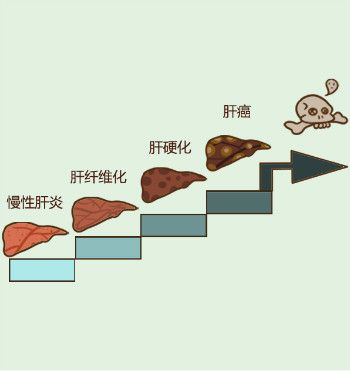

肝纤维化不能吃什么?肝纤维化饮食的注意事项有哪些?

中国人口14亿多,其中有9000万乙肝病毒感染者

-

肝硬化需要全疗程用药吗?哪个品牌的软肝片好?用药讲疗程,安全有保证!

人们常说“慢性病要以慢治慢”。古人倡导“

-

肝硬化的突出表现有哪些?用什么药软肝效果好?保肝软肝就选中成药

肝硬化是一种常见慢性病,引起肝硬化的病因

-

肝硬化的前期表现有哪些?肝硬化前期该如何选择软肝药品呢?

中国人的饮酒文化众所皆知,都特别喜欢酒桌

-

肝硬化患者吃什么药好,复方鳖甲软肝片有效吗?疗效值得认可

我国是肝病高发生率大国,每年有超过120万病

-

肝硬化吃复方鳖甲软肝片怎么样?复方鳖甲软肝片功效与作用来评价

肝硬化是一种常见的慢性肝病,是由一种或多

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

优养在线

优养在线