麦当劳本土化拐点:失去对食物来源等问题控制权

(原标题:麦当劳本土化拐点)

20.8亿美元,尘埃落定,9个月的冷冷清清终究有了结果。

1月9日,中信股分、中信资本控股、凯雷投资团体和麦当劳(MCD.NYSE)联合宣布达成战略合作并成立新公司,新公司将以最高20.8亿美元(约合人民币144亿元)的总对价收购麦当劳在中国内地和中国香港的业务。交易完成后,中信股分和中信资本在新公司中将持有共52%的控股权,凯雷和麦当劳分别持有28%和20%的股权。

对引入战略投资者的缘由,麦当劳中国首席履行官张家茵在接受第1财经专访时表示,麦当劳在中国的业务从直营到发展特许经营、引入战略投资者,是由于看到中国市场在转变,特别是消费者需求已产生转变,我们需要加快发展速度,提高自己的门店扩大能力,通过选择恰当的实际引入战略投资者可以帮助我们实现这1目的。

但是看似企业正常的战略运营调剂却传出了质疑之声。美国最大工会组织之1“服务业雇员国际工会”(SEIU)接受专访时表示,他们耽忧麦当劳的“减码”做法不但会给未来的特许经营商、公司的投资者、麦当劳在亚洲的特许经营商和麦当劳门店的员工,带来风险。

瓶颈之下

对麦当劳亚洲运营策略突然转变,中国食品产业评论员朱丹蓬表示,麦当劳1直在谋求引入战略投资者和大范围发展特许经营,之所以此刻选择引入战略投资者,是看到中国3、4线城市巨大的发展机遇和消费升级趋势,需要引入中信这样的本土战略投资者和帮助其更快地实现扩大,另外一方面,由于肯德基快速扩大,特别是分拆以后整体表现及事迹前景都还不错,麦当劳必须加快这1进程,避免被竞争对手拉大差距。

事实上,这几年,麦当劳在中国乃至亚洲均面临挑战。SEIU(服务业雇员国际工会)履行副总裁ScottCourtney认为,麦当劳“抽身”中国乃至亚洲的背后,是由于麦当劳在亚洲市场堕入窘境,未能实现既定增长目标。根据财报和公然报导,2014年3月,麦当劳方面向媒体公然表露计划到2016年年底前在中国内地开设超过600家新店;而实际上,麦当劳在2014年4月1日至2016年3月31日期间仅在当地开设了242家新店。

CIC灼识咨询履行董事赵晓马向第1财经记者表示:“麦当劳最近几年来在亚洲的表现较为低迷,预计新开的门店数在大多数国家也远远低于预期,麦当劳亚洲事迹的下滑主要有3大缘由:首先,麦当劳对亚洲市场的需求存在1定的判断失准。随着消费者在饮食上对健康需求的上升,更多的消费者偏向于选择更健康的食品而非油炸食品,这对洋快餐行业的冲击非常大;其次,2014年堕入快餐丑闻对麦当劳的亚洲业务带来了较大的影响,其在亚洲市场快餐品牌中的消费者比重延续下跌;最后,在亚洲市场,特别是中国市场中,低价竞争者太多,这也使得麦当劳的业务发展1再受阻。”

据悉,在出售中国业务的股权之前,麦当劳就已“伤痕累累”——出售了日本、拉美等多个国家和地区的股分。

麦当劳CFOKevinM.Ozan在2016年7月的投资者会议上告知投资者:“在经济、政治有些动荡的情况下,或当有合作火伴可以帮助我们加速发展,且发展速度比我们自己投入资本还快的情况下,我们极可能采取的是发展式特许经营模式。”

2007年,麦当劳将其拉丁美洲业务出售给WoodsStaton,并创办了旗下范围最大的发展式特许经营商ArcosDorados。提及此次交易,麦当劳方面在当时的投资者电话会议上告知公司股东,凭仗这样的交易,他们不但可以下降风险,同时还能“取得更稳定、更丰富的特许权使用费”。

警惕风险

未来洋快餐不管是从资本角度看还是业务都将愈来愈本土化,主要表现在本土投资者进入、本土加盟商运营门店、菜品愈来愈本土化,从企业未来发展角度斟酌,麦当劳的举措符合企业未来发展需求,大方向看也是1个明智之举。但是在具体实行中能否避免没必要要的风险则是麦当劳需要斟酌的。

对此,赵晓马表示:“从企业运营来看,采取特许经营权战略后,麦当劳将失去对知识产权、食品来源和服务质量等问题的控制权,这些不稳定因素将会对企业运营稳定性造成1定的冲击,麦当劳必须斟酌如何更好地管控庞大的特许经营商。另外一方面,特许经营商股东为了本身回报的最大化,可能会忽视门店员工的利益,员工工作条件有可能会日益恶化。麦当劳需要警惕这样的风险。”

麦当劳是世界上最盈利的快餐公司之1,财报显示,麦当劳在过去5年的净利率高达17%~20%。而其专门经营麦当劳门店的3家发展式特许经营商(Arcos、Hardcastle和东欧的PremierCapital)的净收入利润率仅为⑷%到6%(数据来源于年度报告和CapitalIQ:ARCO,2008~2014年;Westlife,2012~2015年;PremierCapital,2013~2014年)。

盈利与否也许已不是最令麦当劳头疼的问题了——据新华社报导,近日,因违背与巴西政府签订的关于员工工作时长和工资的相干规定,麦当劳在巴西遭巨额罚款,被巴西劳工和社会保障部开出总额高达1.03亿雷亚尔(约合2.06亿元人民币)的罚单。

巴西等南美地区是麦当劳最早放开特许经营的地区,已深陷各种纠纷。而如今,出售了中国业务股权的麦当劳必须警惕南美的复辙在中国再次上演。

ScottCourtney担心这1切可能会产生在亚洲,特别是给中国带来影响:“麦当劳在世界多个地区采取的发展式特许经营模式,已给许多利益相干方带来了负面影响,包括买家、现有特许经营商、员工及顾客。麦当劳应优先斟酌其中国业务的未来发展,并为利益相干方带去积极影响,比如继续自有运营门店,从而对门店承当起应有的责任并为现有特许经营商提供支持。”

对此,张家茵向第1财经表示,麦当劳在其他国家或地区的情况不便评价,对麦当劳中国此次引入战略投资者的举措,我们不担心会有劳工问题,引入战略投资者后,员工的劳动合同没有影响,在中国,麦当劳的工会是最合规的,员工社保等福利都是非常规范的,麦当劳在中国每一个城市都有自己的工会,每一年制定自己的目标,有固定的费用用于人材发展。虽然扩大了特许经营,特许经营商在人力资源方面的规范要求跟我们1直是统1的。

洋快餐的中国转型

事实上,引入战略投资者,大范围放开加盟的其实不是麦当劳1家,麦当劳的老对手百胜团体(YUM.NYSE)也在做一样的事情。

2015年年底百胜就计划分拆中国业务并寻求独立上市,到2016年9月,百胜餐饮团体宣布,在分拆中国业务之前将出售部份股权,而购买者分别是春华资本和阿里巴巴团体旗下的蚂蚁金服。2016年11月1日,百胜中国宣布已完成从百胜团体的业务分拆,百胜中国以独立公司身份在纽交所上市,股票代码为YUMC。

洋快餐减码中国市场背后是西式快餐运营风险加大致使的,“1方面,麦当劳、肯德基等洋快餐巨头在中国发展多年已赚得盆满钵满,同时也到了转型的关键时期,过去简单地将海外的模式搬到中国来的做法已没法满足中国年轻1代消费者的需求。在他们心中,麦当劳和肯德基的品牌形象已不及老1辈心目中那样‘高大上’,他们对餐饮有更高的诉求,乃至很大1部份在阔别肯德基、麦当劳这样的洋快餐,认为属于‘垃圾食品’。”食品行业研究专家李志起向第1财经记者表示。

不过,两家的做法略有不同,致使各自面临的风险也不尽相同。

相较于百胜,麦当劳想从中国市场取得的特许权使用费更加高昂,从而限制了其特许经营商能够真正用来投入门店运营的经费。

“麦当劳向其特许经营商收取更高的特许权使用费,1般情况下也不允许特许经营商保存下级特许经营商所交的特许权使用费;麦当劳对管理和运营决策实行更加严格的控制,和麦当劳强加的增长目标可能对其特许经营商的利益造成过分的侵害,进而带来1系列问题。”SEIU方面表示。

虽然百胜在中国的范围大于麦当劳,百胜的特许经营模式却更加简单。百胜财报显示,在百胜中国拆分出去前,百胜在中国只有9%的门店是特许经营的。而且在拆分前,百胜所采取的全部都是传统特许经营模式。相反的,麦当劳在中国35%的门店都是特许经营模式,既有许多传统特许经营商,也有超过20家的省级发展式特许经营商。因此,SEIU认为,麦当劳的交易会因潜伏地发展出下级特许经营商,而变得更加复杂,从而对全部麦当劳体系内的相干利益方产生影响。

不管如何,瓶颈超出以后便是分水岭,但麦当劳的路仿佛还很长。

-

送病人什么合适?这5种不容易踩雷

亲戚朋友生病住院,想要去看望病人,但不知道买什么好,买什么能表达自己的心意?发愁送病人什么合适?在生...[详细]

-

看病人买啥好?走心的探病礼物推荐

作为礼仪之邦,亲戚朋友生病自然要去探望,看望病人总得带点东西过去吧。但送礼从来都不是件容易事,看望病...[详细]

-

术后营养口服液选什么好?小分子蛋白不容错过!

随着现代医学的不断研究和发展,很多以前不能治愈的疾病通过手术加药物的方式都可以得到很好地预后了,提高...[详细]

-

病人术后吃啥恢复好?这样吃对身体康复很有好处!

很多术后病人,由于术后胃肠道功能不全,消化吸收功能不佳,以及相关治疗引起的不良反应导致的食欲差,进食...[详细]

-

手术完吃什么补充营养?术后吃对,康复快!

刚经历过手术的病人,身体素质会急剧下降,其中机体对营养的需求也会增加,及时补充机体所需的各类营养物质...[详细]

-

做完手术吃什么好?怎样进行营养补充?

手术后饮食的重点是补充营养,这样有助于伤口愈合,促进恢复。不论手术大小,由于麻醉和手术后切口疼痛等,...[详细]

-

-

三生制药与百利天恒达成战略合作,共同推进707和BL-B01D1联用研究

沈阳2025年2月14日 /美通社/ --三生制药宣布,与

-

伊基奥仑赛注射液成功实现跨境供药,并成为中国香港卫生署首个正式受理新药上市许可申请的国产C...

南京、上海和美国圣荷西2025年2月

-

三生国健入选2024年国家级绿色工厂名单

上海2025年2月14日 /美通社/ -- 近日,工业和信息

-

乐成集团冬日冰雪"家"年华圆满收官,银发主题乐园吸引百余家庭共享欢乐

北京2025年2月15日 /美通社/ -- 近日,不少家庭新

-

安联世合连续第二年荣膺"中国年度优选雇主"称号

北京2025年2月17日 /美通社/ -- 近日

-

信达生物IBI363 (PD-1/IL-2α-bias双特异性抗体融合蛋白) 再获美国FD...

旧金山和中国苏州2025年2月17日 /美通社/ -- 信达

-

-

-

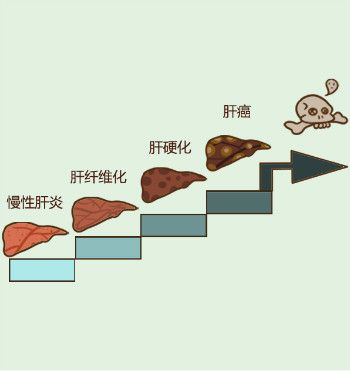

肝纤维化不能吃什么?肝纤维化饮食的注意事项有哪些?

中国人口14亿多,其中有9000万乙肝病毒感染者

-

肝硬化需要全疗程用药吗?哪个品牌的软肝片好?用药讲疗程,安全有保证!

人们常说“慢性病要以慢治慢”。古人倡导“

-

肝硬化的突出表现有哪些?用什么药软肝效果好?保肝软肝就选中成药

肝硬化是一种常见慢性病,引起肝硬化的病因

-

肝硬化的前期表现有哪些?肝硬化前期该如何选择软肝药品呢?

中国人的饮酒文化众所皆知,都特别喜欢酒桌

-

肝硬化患者吃什么药好,复方鳖甲软肝片有效吗?疗效值得认可

我国是肝病高发生率大国,每年有超过120万病

-

肝硬化吃复方鳖甲软肝片怎么样?复方鳖甲软肝片功效与作用来评价

肝硬化是一种常见的慢性肝病,是由一种或多

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

优养在线

优养在线